“遇见萨提亚,让关系更和谐”,体验式公益沙龙。

伴着凉凉秋意

10月6日

心理成长坊如期举办第二期

“遇见萨提亚,让关系更和谐”

体验式公益沙龙

在孟娜老师的引领下,本期的公益沙龙从最初的关系联结、到各种萨提亚工具的体验、再到个案的现场演示,让参与者从体验中感受到萨提亚模式的人性化和系统性,逐步意识到我们不再是要解决问题,而是要看到问题背后的那个“人”,看见自己,才能和自己更好的相处。

小编整理了一大波沙龙中分享的干货,供心理学爱好者、渴望自我成长的个人、心理助人者学习阅览。

一、

基本三角关系

由父亲,母亲,孩子构成的基本三角关系,是支撑治疗过程的主要理念构架。

在这个基本三角关系里,孩子既是改变的媒介,也是改变的体现者。

过去的经历可能会持续影响到现在,而我们在自己家庭中学到的生存法则,并不总能在我们成年后进入的其他体系中良好地运作。因此,好的治疗必须检验这种代际传承下来的不良模式,从不同视角(今时今日的视角)来看待它们,并予以转化。因此,萨提亚将大部分工作重点放在以下两个方面:更新人们的体验,并将他们从童年习得的、受限制或是功能不良的应对模式当中解放出来。

二、

生存模型与生存姿态

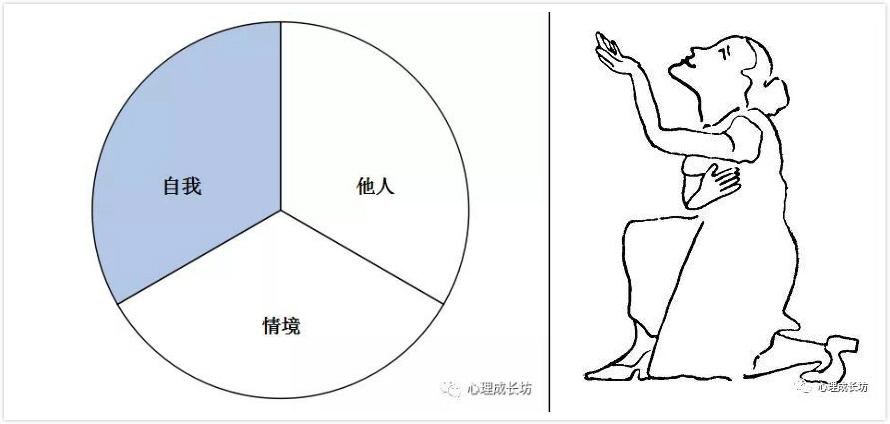

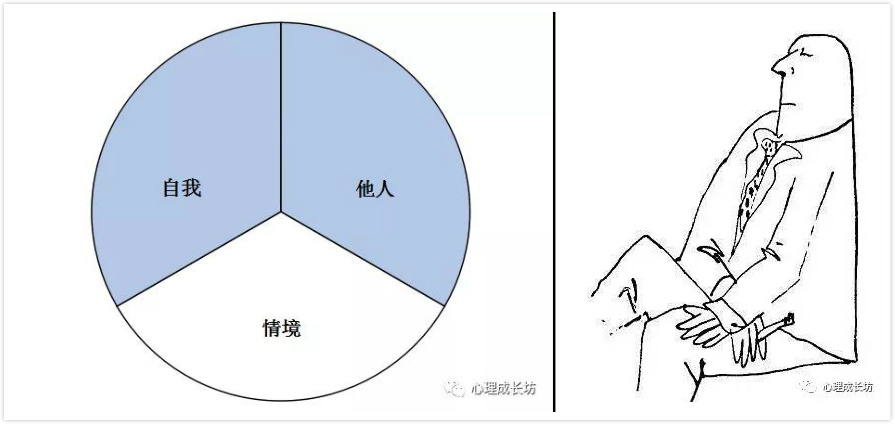

情境、自我以及他人共同构成我们的生存模型。当自我、他人和情境三者得到和谐互动的时,方能达到表里一致的生存姿态。

这种生存姿态的人言语表现出一种内在的觉察,表情流露和言语一致,内心和谐平衡,自我价值感比较高。

当三者不能兼顾时就会表现出其他四种低自尊的生存姿态(应对方式),包括讨好型、指责型、超理智型、打岔型。

占人群 50%。讨好别人,只有他人和情境,没有自己。试图远离对自己产生压力的人或减轻自己因某些人所带来的压力。

言语:“都是我的错”、“我不值得”、“你喜欢怎么样?”“没事没事”。

行为:过分的和善,道歉,请求宽恕、谅解,哀求与乞怜,让步。

内心感受:"我一无是处" "我觉得自己毫无价值"。

有力资源:关心、敏感性

2、指责型(只关注情境和自己)

占人群30%。攻击别人,只有自己和情境,没有他人。试图表明不是自己的过错,让自己远离压力的威胁。

言语:“都是你的错”、“你到底在搞什么?”、“你从来都没做对过”、“要是你….那就….”、“我完全没有错”。

行为:攻击,独裁、批评、吹毛求疵。身体姿势:很有权力的样子,僵直。

内心感受:隔绝,“我很孤单和失败”。只有让别人听我的,我才是有价值的。

有利资源:自信

3、超理智型(只关注到情境)

人数较少,15% 。压抑感觉,逃避感受。只有情境,没有自己和他人。逃避现实的任何感受,也回避因压力所产生的困扰和痛苦。

语言:总是客观的、引述规条和抽象的想法,使用冗长的解释、复杂的术语,避开个人的或情绪上的话题,很少涉及与人有关的感受,常说:“人一定是要讲逻辑的”, “一切都应该是有科学依据的” ,“人需要冷静”。

行为:威权十足:顽固、不愿变更、举止合理化、操作固执刻板。

内心感受:"我感到空虚与隔绝。""我不能露出任何感觉。"

有利资源:才智

4、打岔型(都没关注到)

更少,占人群 0.5%。避重就轻,习惯闪躲。自己、情境和他人都没有。经常改变话题来分散注意力,不能专注在一件事上,避开个人的或情绪上的话题、讲笑话、打断话题、辞不达意、不愿意真正去面对。

让别人在与自己的交往时分散注意力,也减轻自己对压力的关注,想让压力因素与自己保持距离。

言语:漫无主题:毫无道理,抓不到重点,随心所欲,随口表示,东拉西扯:"我自己也搞不清"。

行为:转移注意力:不恰当的举动、多动、忙碌、插嘴、打扰。

内心感受:"没有人当真在意。" "这里根本没有我说话的地方。"

有利资源:有趣、自发、创造性

其实每种姿态都有各自有利的一面:指责姿态的人很自信;讨好姿态的人很善良;超理智的人理性强;打岔的人很灵活。所以,要改变它们,并不需要全盘否定,而需要针对每种姿态加一些东西。要想做到沟通的一致,首先做到自己的身心一致,内外在一致。

5、表里一致型(一种完满的状态)

一致型占 4.5%。重视自我、他人和情境,具有高自尊,内在和谐。

语言上带有感受、思维,可以表达自己的期待、愿望、不喜欢,是开放的,愿意聆听别人,相互分享,尊重自己、他人,也能顾及到环境。 认可压力的存在,正视自己处于压力之中,承担起自己在压力中的责任,为有效地应对压力而作出努力。

言语:尊重现实、尊重自己、尊重别人。

情绪:稳定、乐观、开朗、自信

行为:接纳压力和困难、应对投入、顾全大局、乐于助人。

内心感受:虽有时惶恐,但仍充满勇气和信心,有坚强的毅力,当时和事后心灵充满了坦然和安稳。

表里一致是萨提亚模式中众多基本理论构念之一。它既是一种存在状态,也是一种自我和他人进行沟通的方式,是我们决定成为更加完善的个体的选择。

三、

冰山理论

冰山理论是萨提亚家庭治疗模式中的重要理论,实际上是一个隐喻,它指一个人的“自我”就像一座冰山一样,我们能看到的只是表面很少的一部分——行为,而更大一部分的内在世界却藏在更深层次,不为人所见,恰如冰山。包括行为、应对方式、感受、观点、期待、渴望、自我七个层次。

1、行为--行动、故事内容

2、应对方式--姿态

(包括讨好、指责、超理智、打岔和表里一致)

3、感受

(喜悦、兴奋、着迷、愤怒、伤害、恐惧、忧伤、悲伤等等 )

感受的感受--为什么有这种感受

(关于感受的决定)

4、观点--信念,假设,主观现实,思考,想法,价值观

(信念、假设、预设立场、主观现实、认知)

5、期待--对自己,对别人,来自他人的期待

(对自己的、对他人的,来自他人的)

6、渴望--爱,接纳,归属,创意,连结,自由等等

(人类共有的:被爱、被认可、被接纳、被认可、有目的的、意义、自由)

7、自己:我是谁--灵性,灵魂,生命能量,精髓,核心,存在

(生命力、精神、灵性、核心、本质)

萨提亚模式借助冰山隐喻来探索人们不同层次的自我,倡导对所有的体验水平展开工作。鼓励人们将注意力转向他们的内在过程,而不是只关注内容,并把他们带入觉察中,并转化这些隐藏的观点、信念、感受和期待,成为正面的能量。

四、

家庭雕塑

家庭雕塑是萨提亚模式常用的一种重要的家庭治疗技术,类似于雕塑艺术,即利用空间、姿态、距离和造型等非言语方式生动形象的重新再现家庭成员之间的互动关系和权力斗争情况。它能够帮助人们重新整合进入在原生家庭的历史和心理矩阵中属于自己的位置。让我们可以重新看待我们的父母和我们自己,并以一种新的观念来看待现在和未来。

萨提亚女士将雕塑技术作为一种摆脱语言束缚的工具 。因为当萨提亚将言语作为一种沟通形式时,她感觉到那些来访者以及治疗师常常会将语言当作一种躲避他人或是疏远他人的方法,因此语言常常是一种行为上的防御措施。雕塑技术可以为我们提供另一种察觉,让我们可以深入到否认、忽视和歪曲的防御机制内部。正是它触及了我们的运动知觉反应,这种反应给我们极其强大的影响。

部分学员反馈

鸣谢

讲师:孟娜

助教:张丽娜 钟诗敏 张惠敏

摄影:郑淑敏 李可胜 麦清霞

主办单位:中大互联在线科技有限公司·心理成长坊

什么是萨提亚模式?

萨提亚模式是当代极负盛名的家庭心理和心理咨询流派,在国际心理咨询界具有重要的地位。

创始人维吉尼亚·萨提亚女士 (Virginia Satir, 1916—1988年)是美国家庭心理的先驱,被誉为“家庭心理的哥伦布”“每个人的家庭心理 ”。

在世界近100年里对人类较大贡献的心理咨询排名中跻身前五名。 她在家庭心理方面的理念和方法,备受专业人士的尊崇。她发展出许多生动独特的技巧,探索家庭关系和人的内在,被其他流派广为借用。

2022-05-12 14:39:13

2022-05-24 11:52:43

2022-05-12 11:42:48

2023-07-14 10:59:27